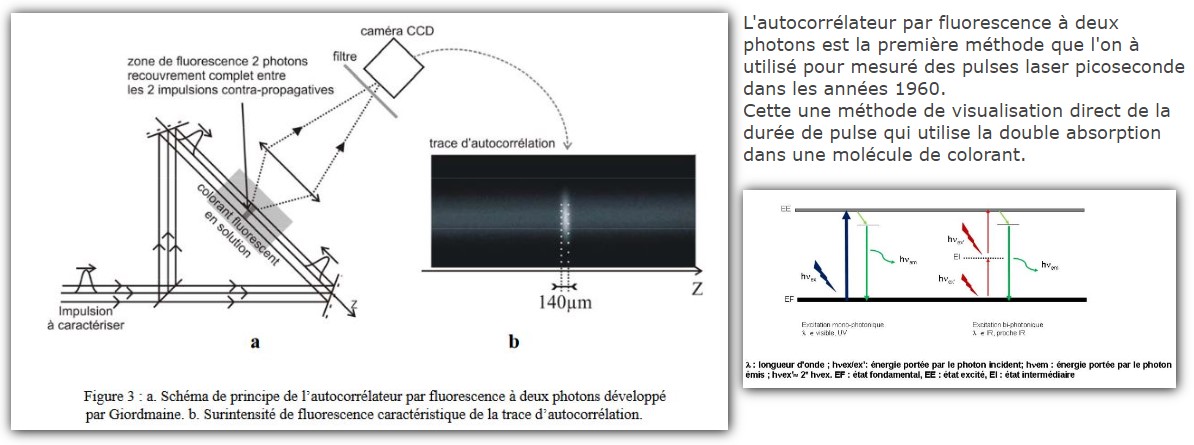

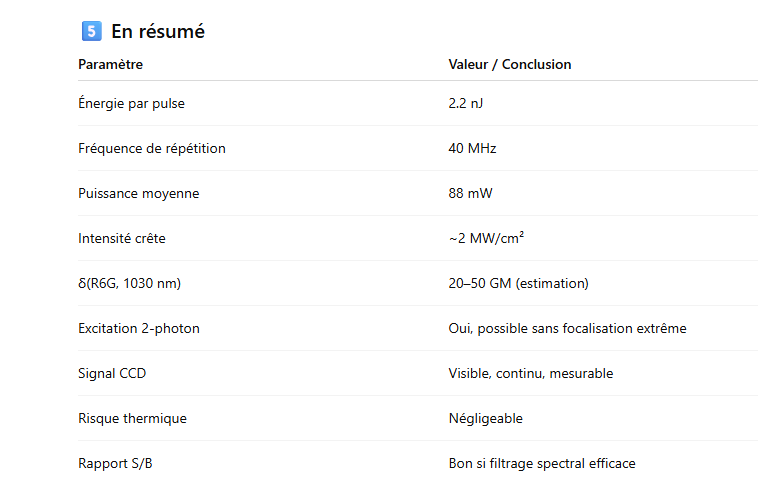

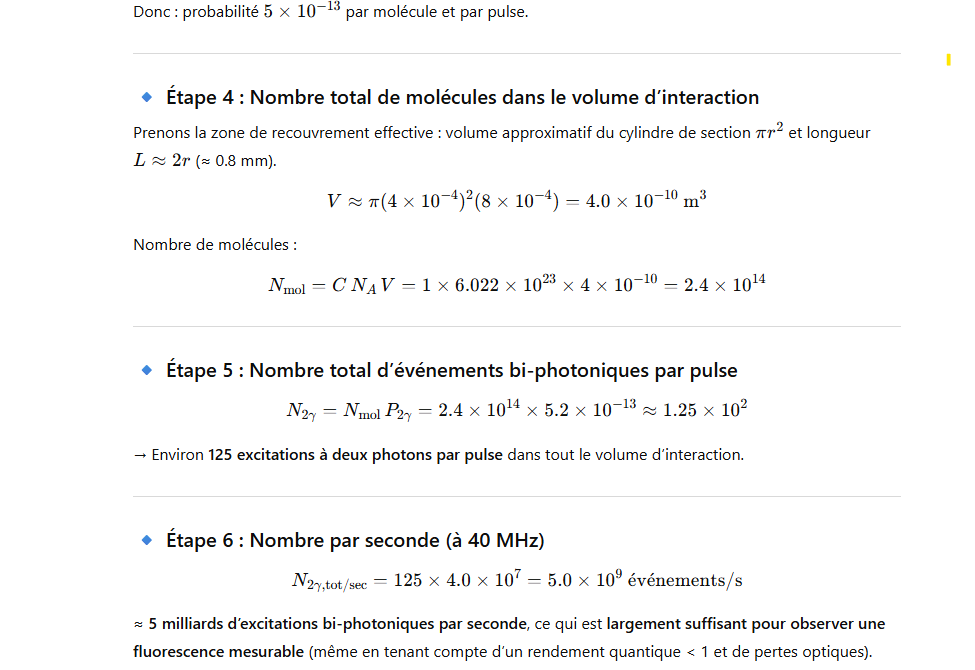

Autocorrélation monocoup par fluorescence à deux photons

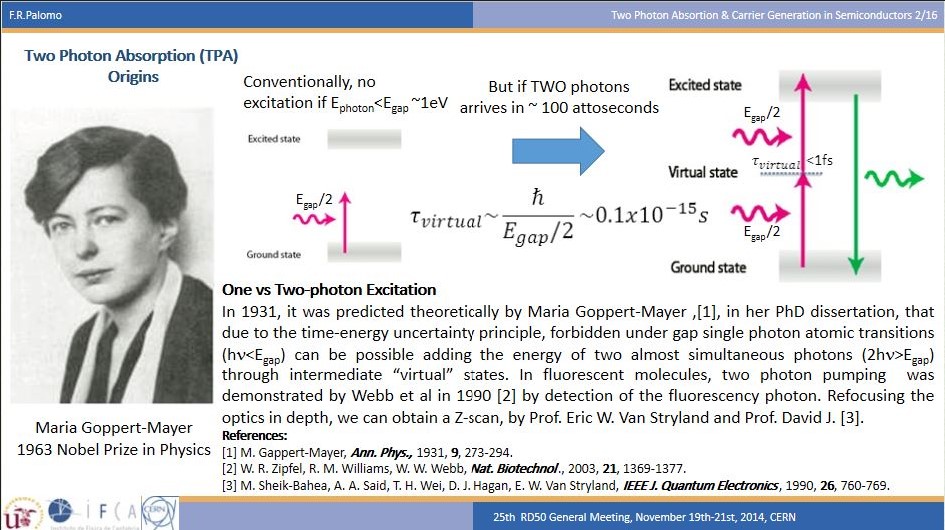

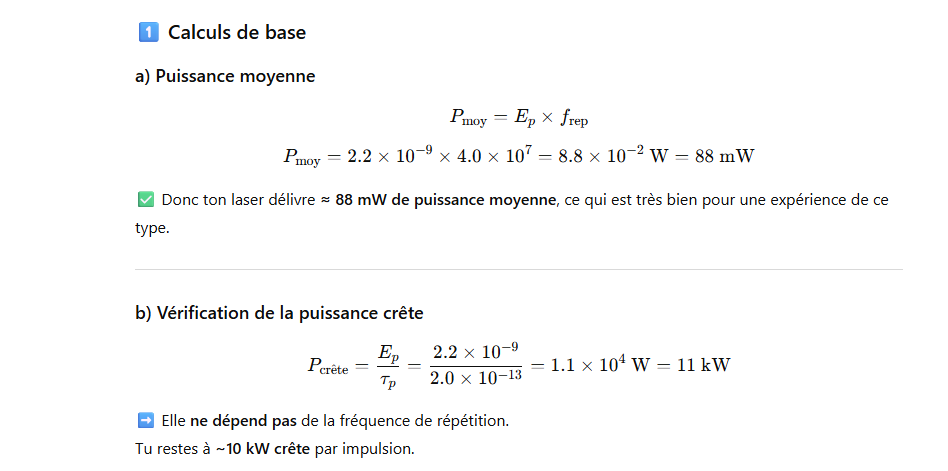

Dès 1967, Giordmaine a développé un autocorrélateur monocoup mettant en oeuvre

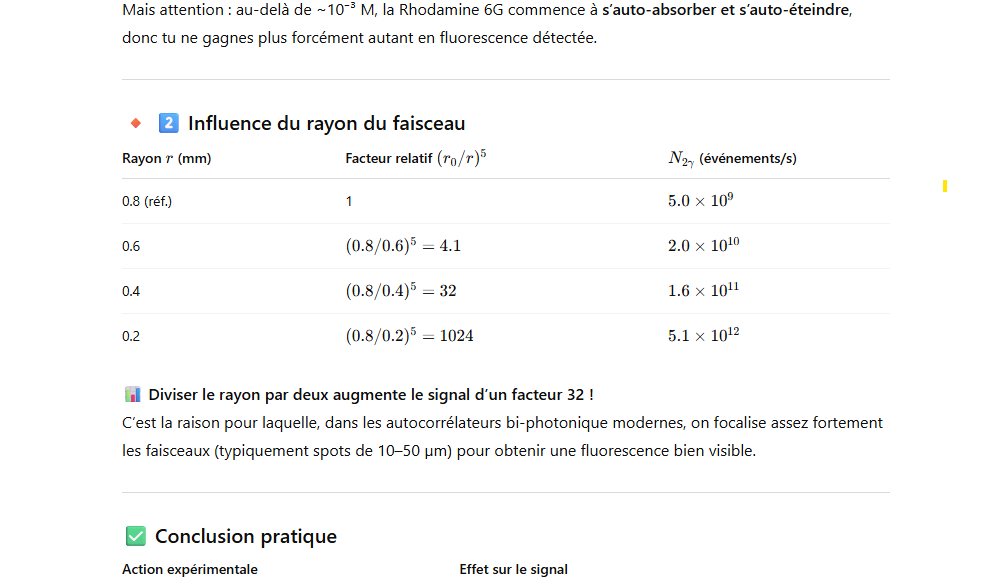

l’absorption bi-photonique . Cette technique a longtemps était la seule qui permette de mesurer des impulsions picosecondes.

Autocorrélateur monocoup par fluorescence à deux photons (Giordmaine, 1967)

1. Principe général

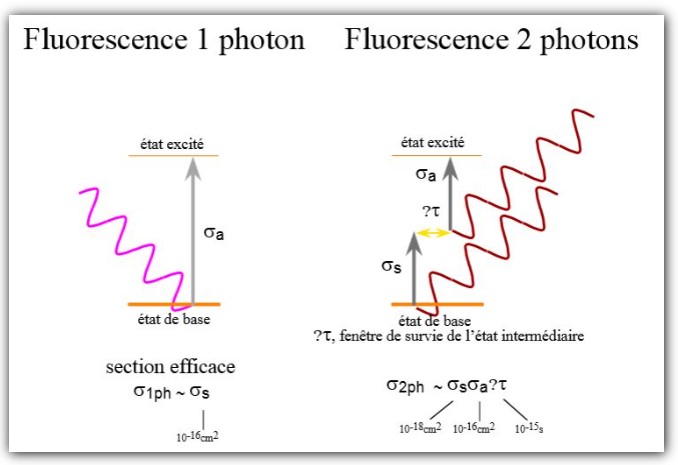

L’idée est de mesurer la durée d’une impulsion ultracourte (picoseconde ou femtoseconde) en exploitant la fluorescence induite par absorption bi-photonique dans un milieu fluorescent.

Cette fluorescence ne se produit que là où l’intensité optique est élevée, donc lorsque deux impulsions laser se recouvrent spatialement et temporellement.

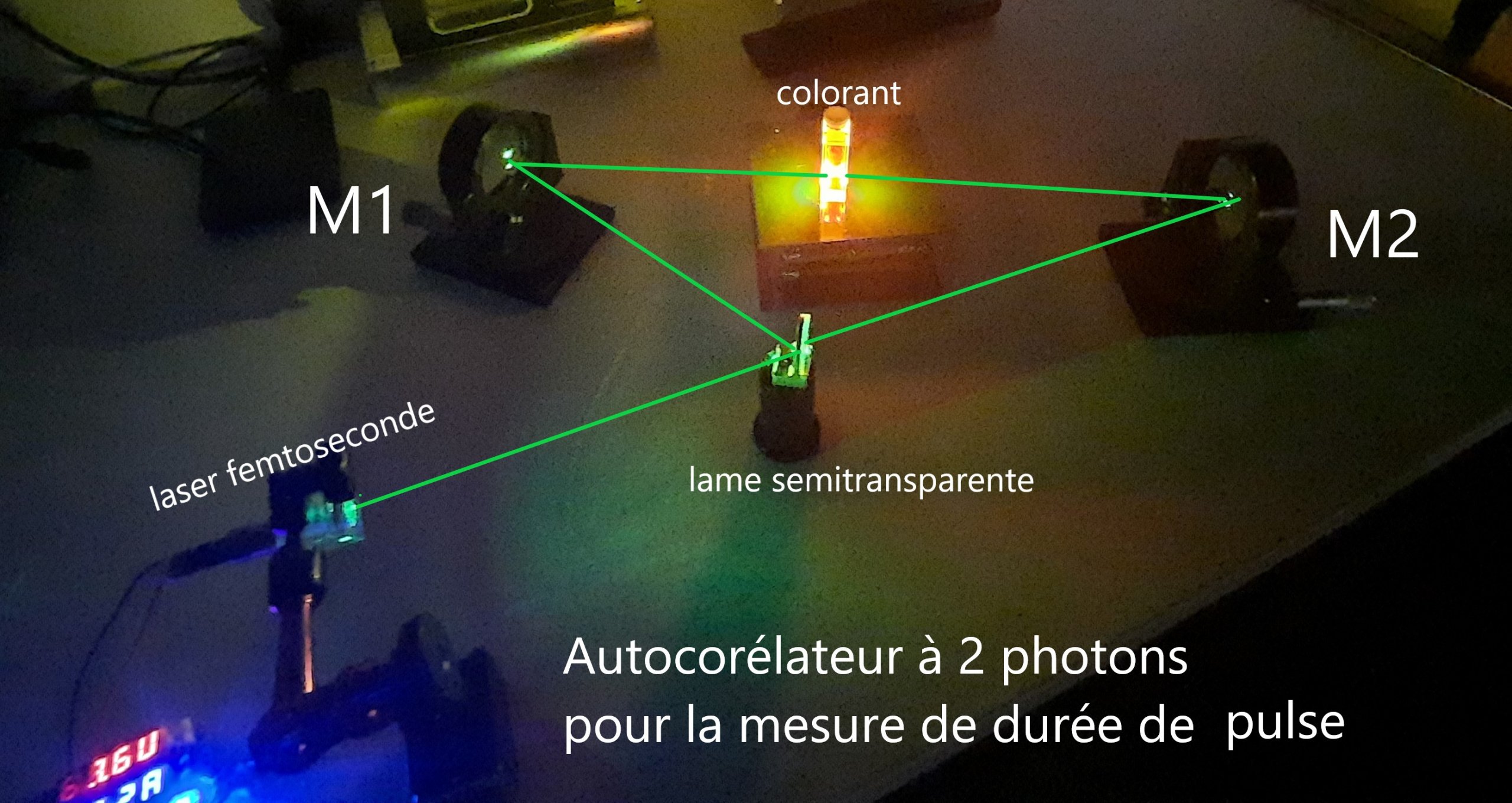

2. Montage expérimental

Comme montré dans ton image :

-

Le faisceau incident est scindé en deux demi-faisceaux par un système de miroirs (souvent une lame semi-réfléchissante et des miroirs fixes).

-

Ces deux faisceaux se croisent sous un angle dans une cuve contenant un colorant fluorescent (par exemple du Rhodamine 6G).

-

Il n’y a aucune variation mécanique de retard : les deux impulsions se propagent en contre-sens, et le retard temporel entre elles varie spatialement le long de la zone d’intersection.

Ainsi :

-

Chaque point le long de l’axe zzz correspond à un certain retard temporel τ\tauτ entre les deux faisceaux.

-

L’intensité de fluorescence émise dépend du recouvrement temporel local des deux impulsions.

-

L’ensemble de la zone émet une trace d’autocorrélation spatiale.

3. Détection

La fluorescence émise dans la région de croisement est recueillie :

-

à travers un filtre optique (pour éliminer la lumière laser directe),

-

puis enregistrée par une caméra CCD.

Cette caméra observe donc une image de fluorescence dont l’intensité varie selon la position zzz.

Le profil d’intensité correspond directement à la fonction d’autocorrélation de l’impulsion.

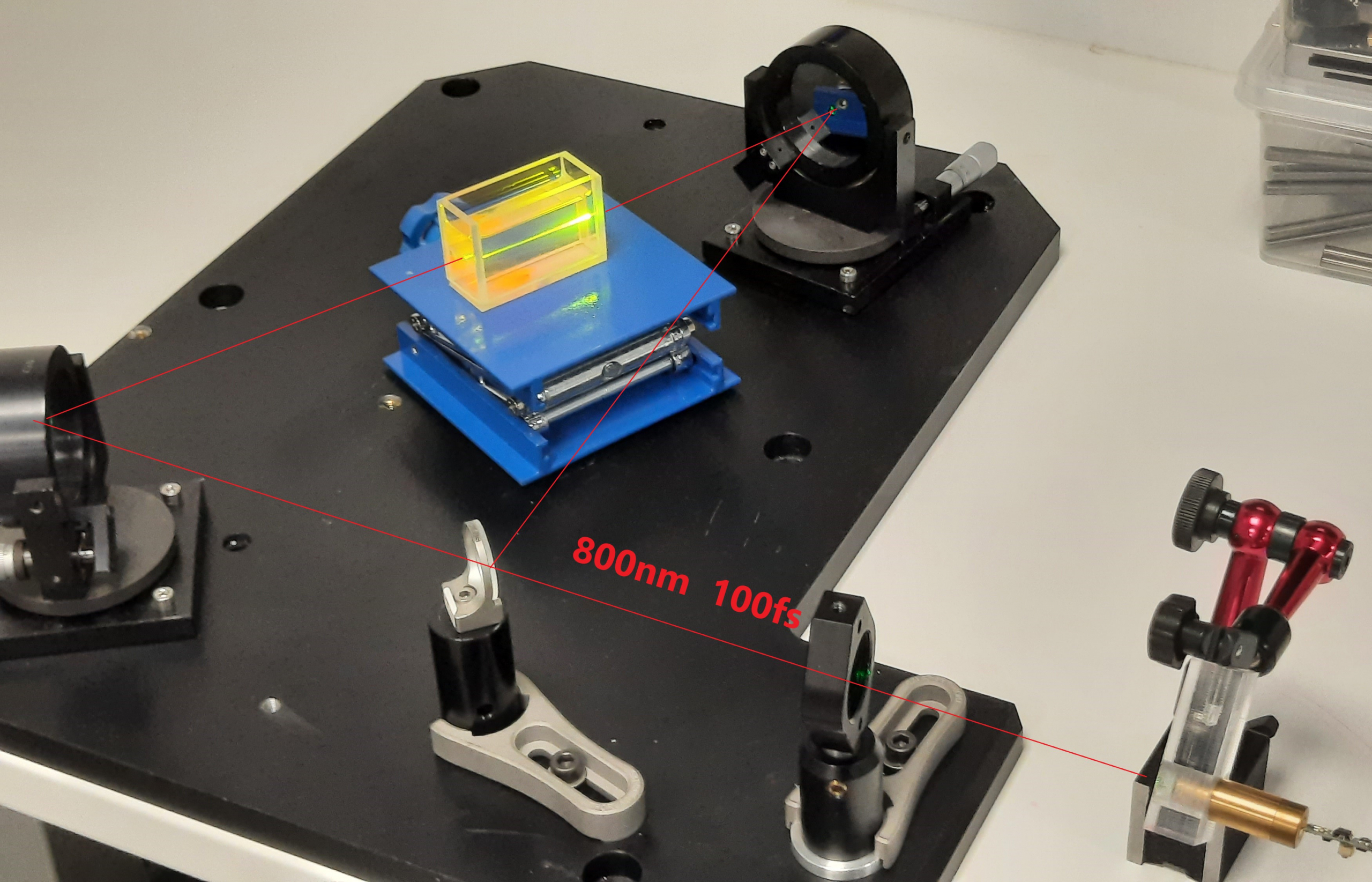

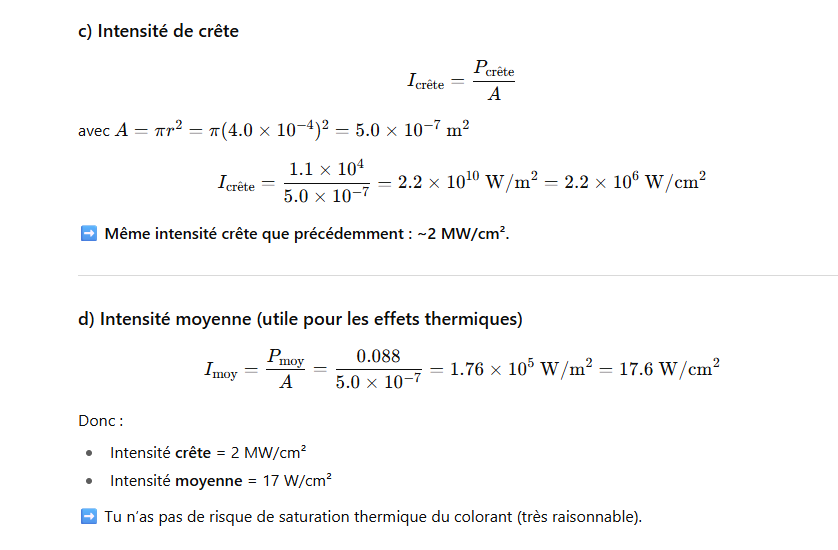

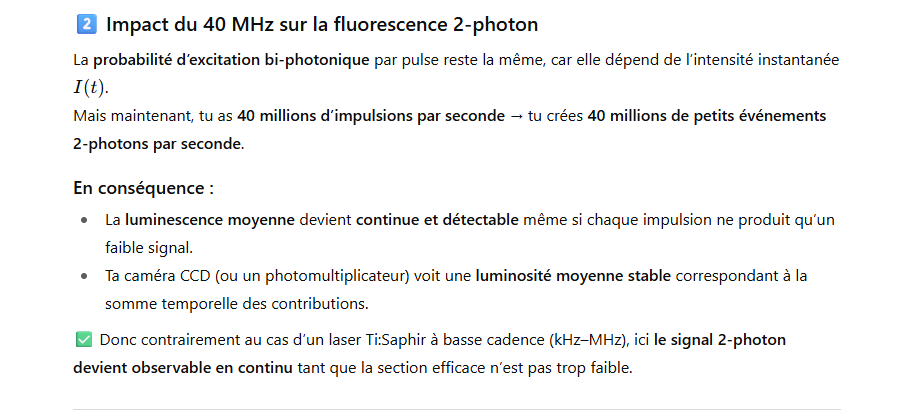

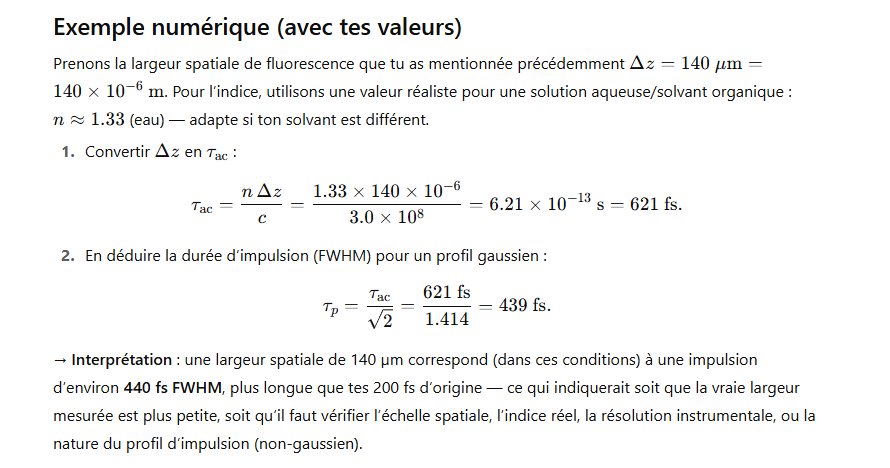

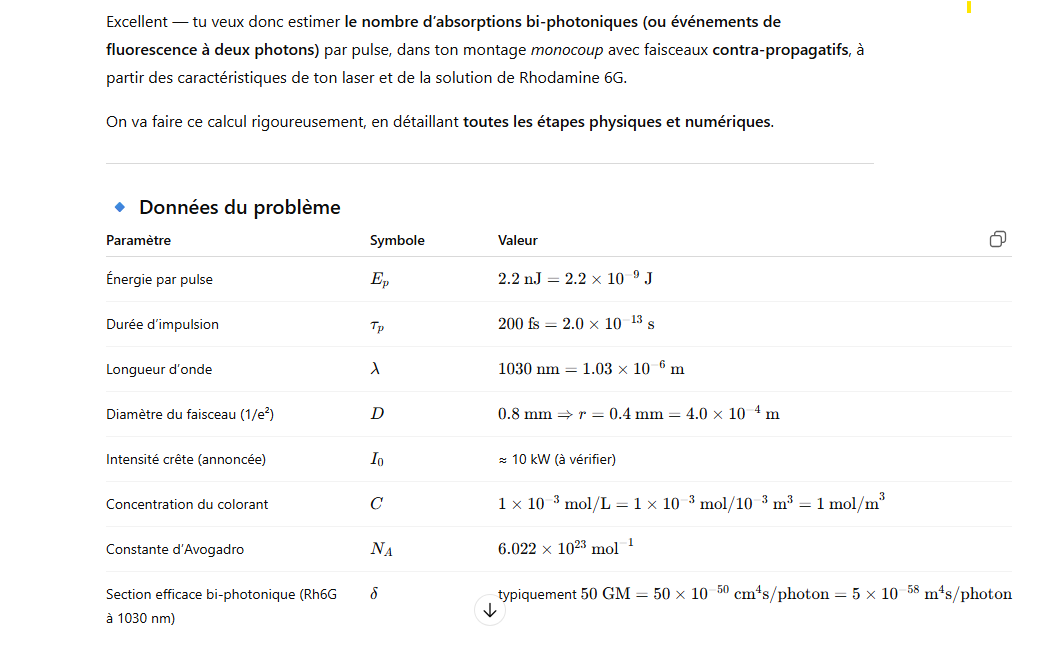

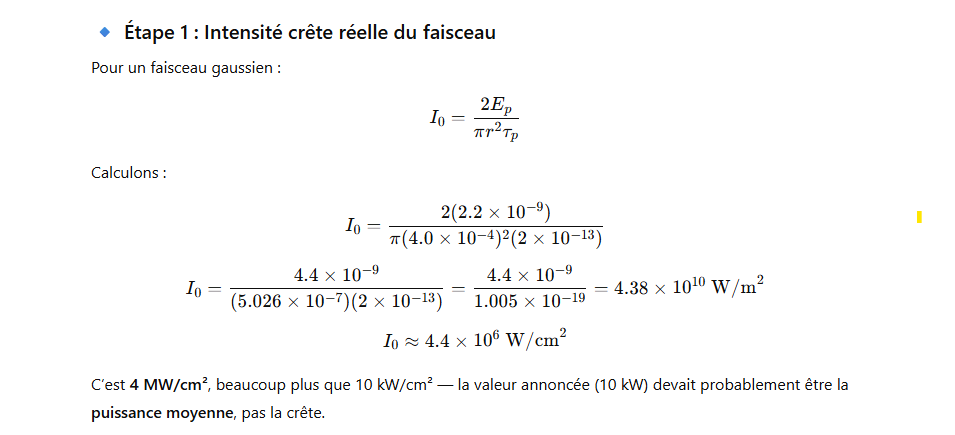

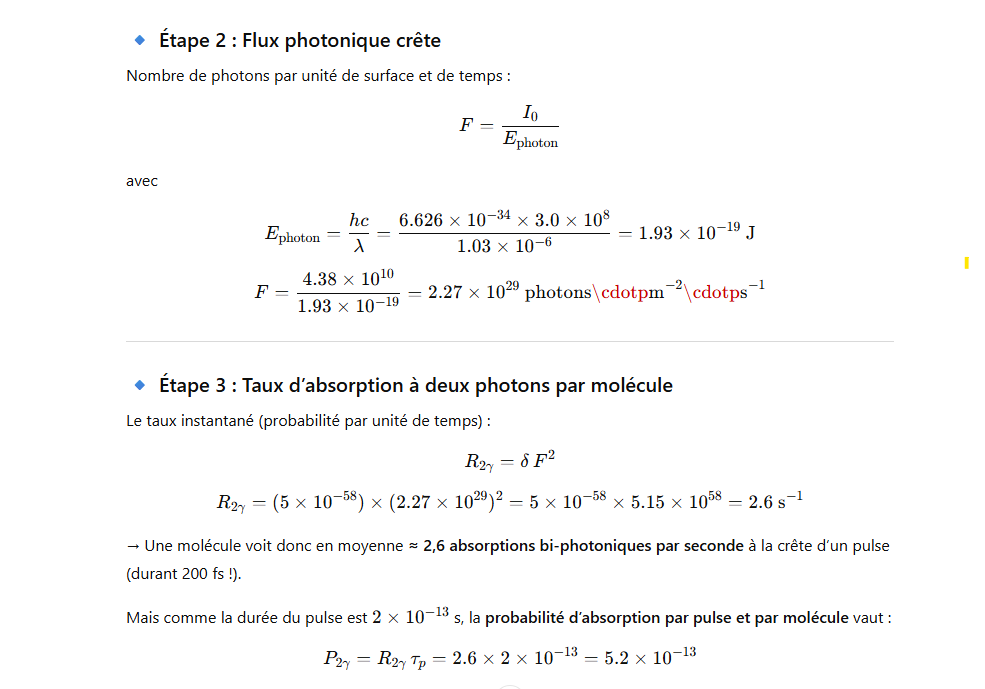

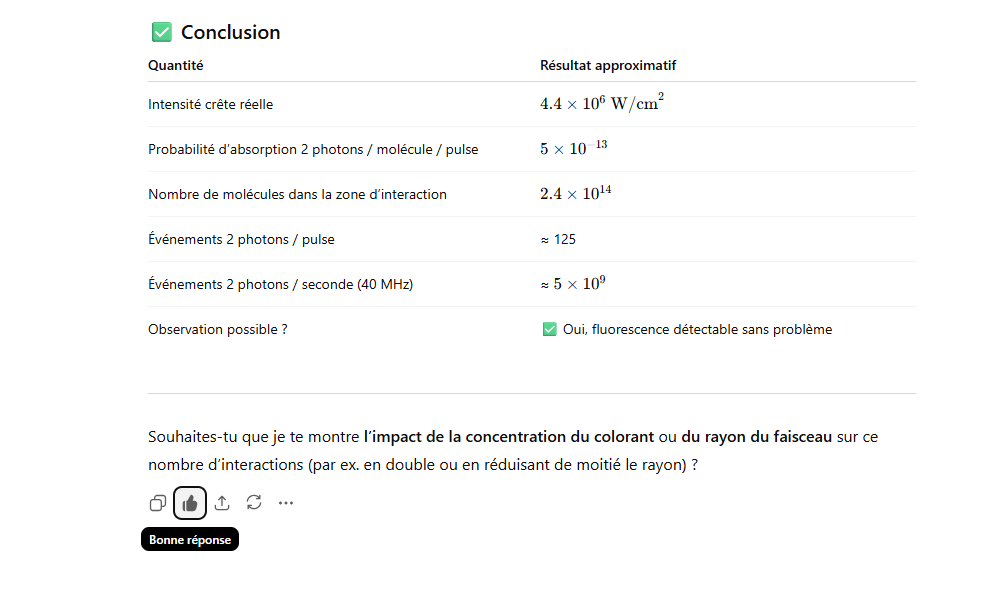

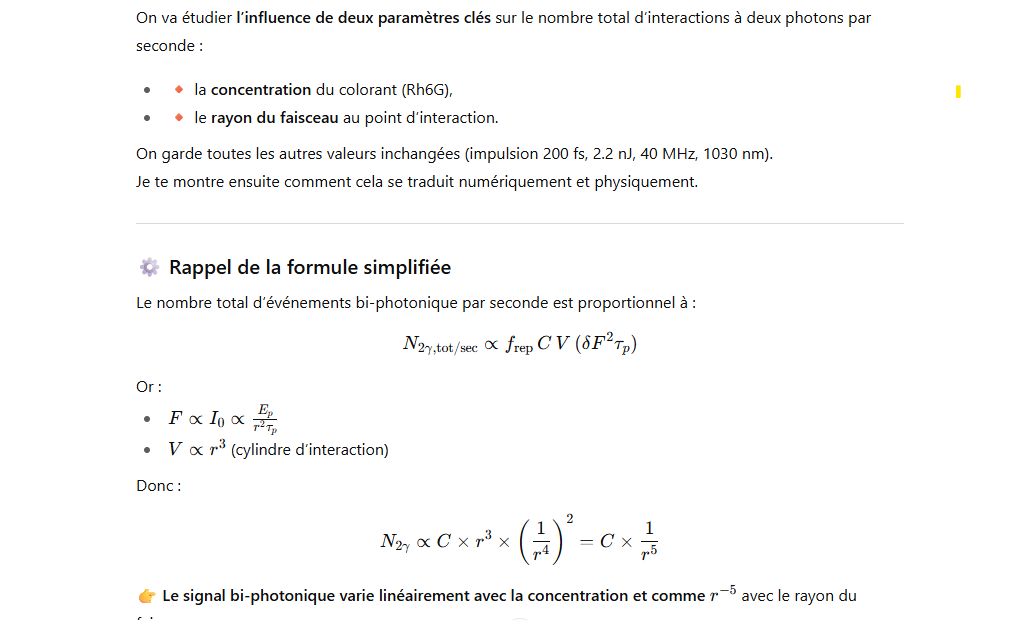

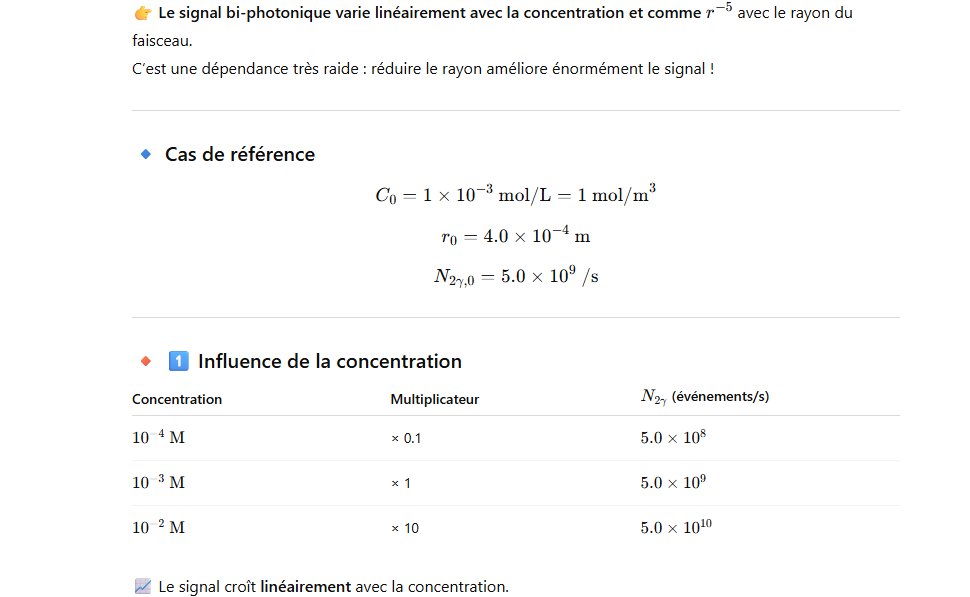

Dans l’expérience que je vais réaliser, le laser femtoseconde sera le ORIGAMI 10PL permettant de faire des pulses à 1030nm et 200 femtosecondes à 40 MHz. Le colorant choisi est la Rhodamine 6G.

Pour la visualisation il faudra utilisé un binoculaire de 50-100 fois car la largeur de fluorescence sera de 80 microns pour un pulse de 200 fs.

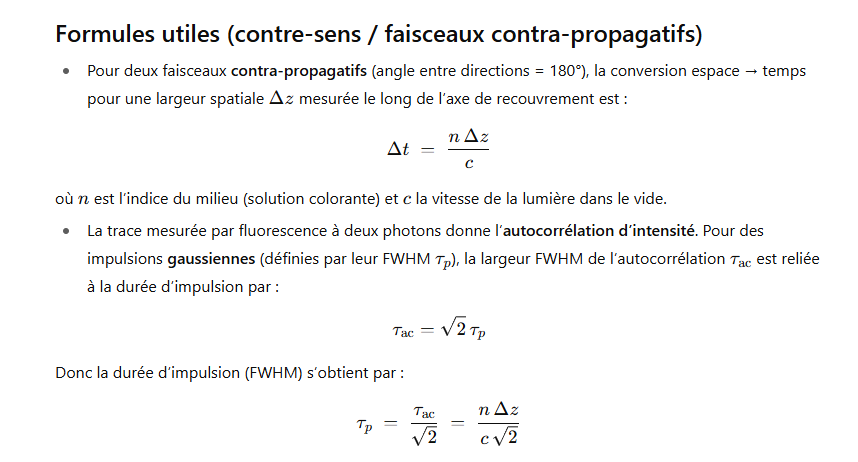

Cette technique consiste tout d’abord à dédoubler l’impulsion à analyser à l’aide d’un

interféromètre de type Sagnac. Une cuve contenant une solution alcoolique fluorescente est

placée au centre de cet interféromètre. Cette solution fluoresce par absorption à deux photons. Les deux impulsions contra-propagatives produites par l’interféromètre se croisent dans la cuve. Dans la zone de recouvrement des impulsions (au voisinage de z=0 et t=0 ), la trace d’autocorrélation de l’impulsion s’affiche alors spatialement le long de l’axe de propagation. Il suffit alors d’enregistrer transversalement l’image de la zone fluorescente. On obtient un maximum de signal de fluorescence à deux photons au centre de la cuve, là où les deux impulsions se recouvrent totalement.